私たちが日々の生活を送る中で、税金は避けて通れないテーマです。特に所得税はいくらからかかるのかは、多くの人にとって気になるポイントでしょう。所得税は、私たちの収入に基づいて計算されるため、自分の税負担を理解することは重要です。

所得税の基本知識

所得税は、個人の所得に対して課される税金で、国にとって重要な収入源です。私たちが理解することが必要な基本項目について説明します。

所得税とは

所得税とは、個人が所得を得た際に国に対して支払う税金のことです。主に次の要素が含まれます。

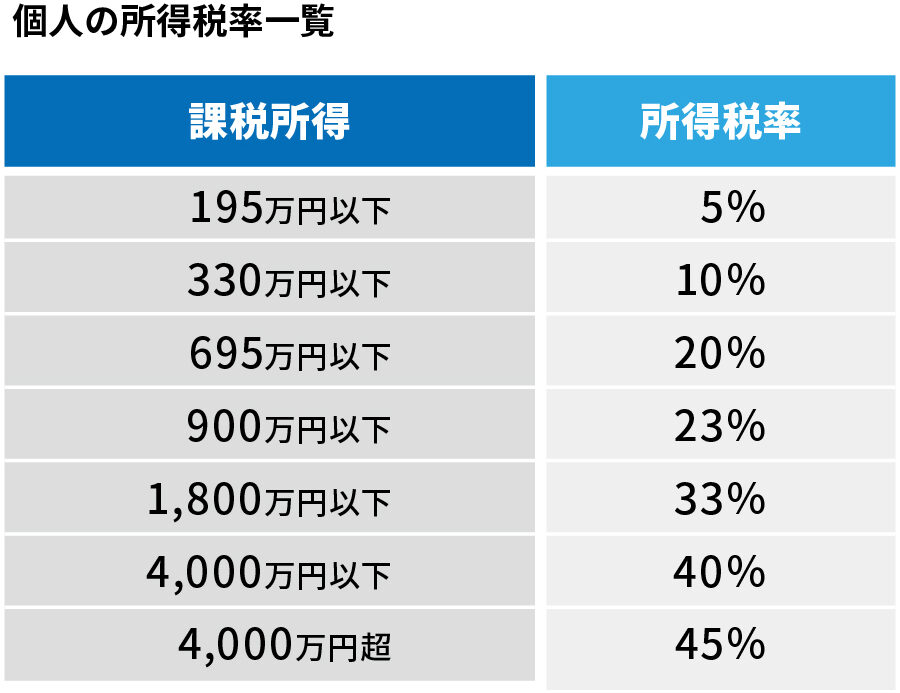

所得税は、累進課税制度に基づいており、所得が高くなるほど税率が高くなります。私たちの所得に対する正確な税負担を把握するためには、これを理解することが重要です。

所得税の目的

所得税の目的は、次のとおりです。

所得税が発生する基準

所得税がどのように発生するか、具体的な基準を理解することは重要です。所得税は、様々な種類の所得によって影響を受けます。それでは、所得の種類とその発生条件について詳しく見ていきましょう。

所得の種類

所得税が課税される際、以下の所得の種類が該当します:

これらの所得は、個人の生活状況や収入に応じて課税対象となります。

所得税が発生する条件

所得税が発生するための条件は、以下の通りです:

所得税の税率

所得税は、個々の所得金額に基づいて異なる税率が適用される。税率は、累進課税制度によって設定されており、所得が増えるごとに税率が高くなる仕組みだ。以下の内容で税率の計算方法を詳しく見ていこう。

税率の計算方法

税率の計算は、各所得層に応じた税率を段階的に適用する。具体的な計算方法は以下の通りだ。

このプロセスにより、私たちの実際の税負担がどのように決まるのかが明確になる。

各国の税率比較

所得税率は国によって大きく異なる。以下に主要な国々の税率を比較した表を示す。

| 国名 | 所得税率(範囲) |

|---|---|

| 日本 | 5% – 45% |

| アメリカ | 10% – 37% |

| フランス | 0% – 45% |

| ドイツ | 0% – 45% |

| イギリス | 20% – 45% |

所得税控除

所得税控除は、納税者が所得税を計算する際に考慮できる重要な要素です。控除を活用することで、課税所得を減少させ、支払う税金の負担を軽減できます。

控除の種類

私たちが利用できる控除には、以下のような種類があります。

このように、各種控除を利用することが可能です。

控除の申請方法

控除を申請する際の手続きは、以下のステップに従います。

所得税の変更点

所得税に関する改正は、税制の複雑さを軽減し、納税者にとってより公平な仕組みを構築するために行われています。最近の改正は特に注目されています。

最近の改正内容

最近の改正内容には、以下のような重要な変更が含まれます。

- 基本控除の増額:基本控除が引き上げられ、年収に応じて控除額が大幅に増加しました。

- 税率の再構成:特定の所得帯に対する税率が見直され、全体的に税負担が軽減されています。

- 特別控除の導入:特定の条件を満たす納税者には、新たに特別控除が適用され、税金の圧縮が可能です。

- デジタル納税の普及:オンラインプラットフォームの利用が促進され、納税手続きが迅速になりました。

- 未申告所得の厳罰化:未申告の所得に対する罰則が強化され、透明な税務管理が求められます。

改正の影響

- 納税負担の軽減:控除の増加により、特に中低所得者層の税負担が軽減されています。

- 透明性の向上:デジタル納税の普及により、納税の透明性が高まり、納税手続きが簡素化されました。

- 公正な税制の実現:新しい税率体系により、高所得者に対する負担が適切に配分されています。

- 納税意識の向上:厳罰化によって、納税者の遵守意識が高まり、税金の申告率が改善されています。

結論

私たちが所得税について理解を深めることは非常に重要です。税負担を適切に把握することで、私たちの経済的な計画や生活設計に役立ちます。最近の税制改正により、特に中低所得者層への配慮が進んでおり、より公平な税制度が構築されています。

控除や税率の仕組みをしっかりと理解し、適切に活用することで、私たちの税金の負担を軽減することが可能です。これからも税に関する情報を積極的に収集し、賢い納税者としての意識を持ち続けていきましょう。